Christof Grüger • Freischaffender Künstler im architekturbezogenen Bereich

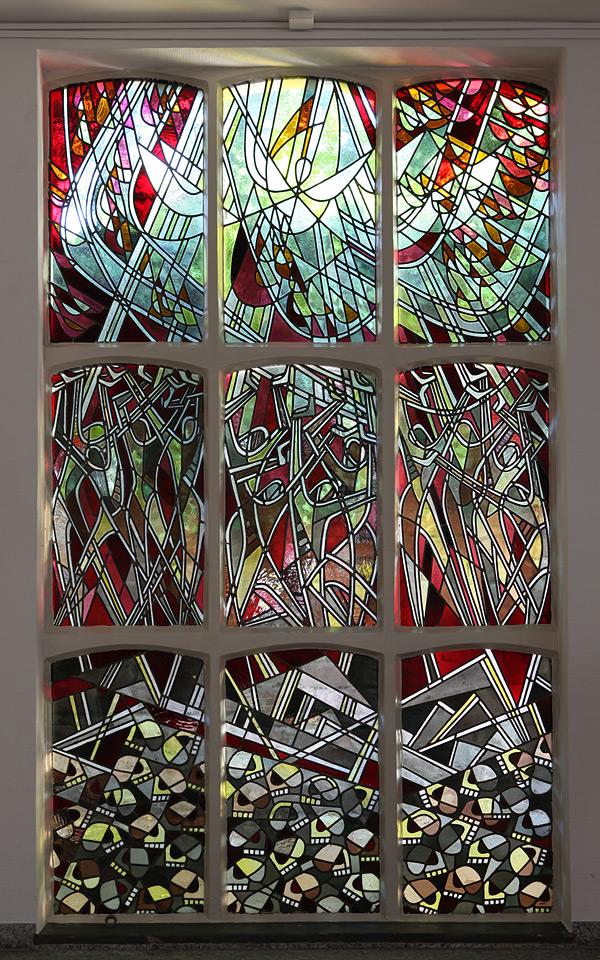

Kapelle

des ökumenischen Instituts der Universität Heidelberg, Bleiglasgestaltung (1954),

Grabstele für Wolfgang Fortner auf dem Friedhof Heidelberg-Handschuhsheim

| Zu

diesem Auftrag, die Verglasung der Kapelle des ökumenischen Instituts

der Universität Heidelberg zu gestalten, kam Christof Grüger

auf Umwegen: Der Entwurf eines Altarfensters für die Johanniskirche

Magdeburg (die apokalyptischen Reiter, von einem Pfeilerstumpf zum anderen

springend - eine Verglasung als Übergang zum zerstörten Teil)

gelangte über Wolfgang Fortner, Dozent in Heidelberg am Kirchenmusikalischen

Institut, zu |

|

|

Das

Motiv Pfingsten als ein Moment der Völkerverständigung schien

ihm passend für einen Raum, in dem Repräsentanten der unterschiedlichen

Fakultäten und Studierende aus aller Herren Länder zusammenkommen

und zudem Ökumene gelebt wird.

|

|

|

|

Die Vierteilung durch ein Fensterkreuz wird in der szenischen Darstellung

des Turmbaus zu Babel weitgehend unberücksichtigt gelassen. Das

Fenster gliedert sich farblich in eine, mit orange getönten Strahlen

durchsetzte, Sockelzone aus Strichmännchen in Blei, die „Menschenparteiung“,

aus der sich in Blautönen und vertikalen Linien der Turm mit

einigen Kranauslegern erhebt. Er verbindet die Sockelzone mit der

Himmelszone in der oberen Fensterhälfte, deren horizontale Gliederung

in Grün-Blau-Tönen (vorherrschend grün) von einigen

weißen Wolkengebilden aufgelockert wird und die am obersten

Rand nochmals mit Gelb-Rot-Tönen abschließt. Dem linkerhand

angeordneten Turm schwebt im Himmel diagonal gegenüber das „zürnende

Auge Gottes“

|

|

| Christof Grüger war mit dem bedeutenden Komponisten Wolfgang Fortner (http://de.wikipedia.org/wiki/Wolfgang_Fortner) eng befreundet. Nach dessen Tod 1987 schuf er für ihn das Grabmal auf dem Friedhof Heidelberg-Handschuhsheim. Bedingt durch die deutsche Teilung konnte er nicht am Begräbnis teilnehmen. Die Entwurfszeichnung schickte er per Post nach Heidelberg, wo das Werk ausgeführt wurde. Wolfgang Fortner war insbesondere als Komponist von Zwölftonmusik bekannt, und so symbolisieren die zwölf Edelstahlstäbe durch ihre Länge die Notenwerte einer Zwölftonreihe von Wolfgang Fortner (möglicherweise aus der „Bluthochzeit“). Auch die Regel der Zwölftonmusik, dass sich ein Ton erst dann wiederholen darf, wenn zuvor alle anderen der Reihe erklangen, wird dargestellt. Der erste und der zwölfte Stab sind gleich lang bzw. die Töne gleich. |